ТЕЛЬ ДЕЙР АЛЛА

Внебиблейское свидетельство о месопотамском маге Валааме

В марте 1967 г. на востоке Иорданской долины, на холме под названием Тель Дейр Алла (Tell Deir ‘Alla) голландская экспедиция во главе с профессором Хенком Фрэнкеном (Henk J. Franken) производила раскопки древнего языческого святилища (капища). Этот тель был идентифицирован некоторыми учеными как библейский Сокхоф (Быт 33:17), другими — как Пенуэл (Быт 32:30). [1]

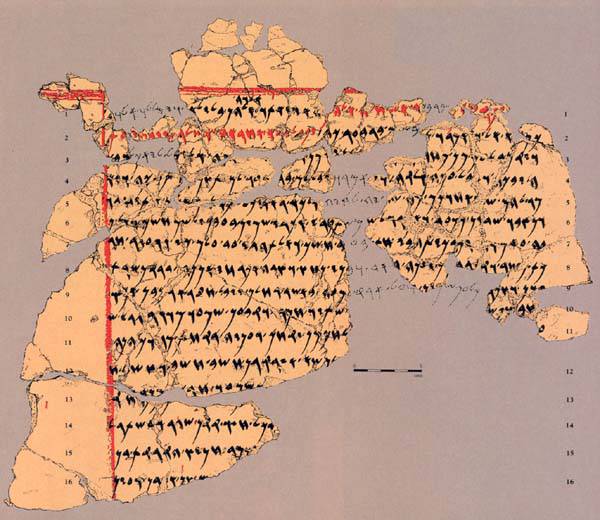

В святилище была обнаружена обрушившаяся со стен во время одного из землетрясений штукатурка с надписью на древнем диалекте арамейского языка. К 1972 году слипшиеся куски штукатурки были аккуратно отсоединены друг от друга, и был восстановлен исходный текст, который распадается на два больших фрагмента, имеющих совершенно различное содержание. [2] В 1976 году текст был впервые опубликован [3], но его восстановление и уточнение продолжилось.

|

Слипшиеся фрагменты надписи Валаама |

Культурный слой, в котором находилась штукатурка с надписью, был датирован VIII веком до Р. Х. по керамике и IX-VIII вв. — радиоуглеродным методом. Палеографический анализ надписи дал окончательную датировку — середина VIII в. до Р.Х. [1] Однако особенности арамейского языка надписи показывают, что, прежде чем текст был написан на стене святилища, он претерпел определенную редакцию в течение долгого времени — возможно, нескольких сотен лет. [1]

Фрагмент I замечателен тем, что в нем говорится о личности, известной прежде только из Священного Писания Ветхого Завета — о Валааме, сыне Веоровом, который почитался в данном святилище как прорицатель. [3] Уже первые слова фрагмента I, написанные красными чернилами и являющиеся подзаголовком части текста, гласят: «Книга [или: слова] [Ва]лаама, [сына Веорова], человека, который был боговидцем». [1]

|

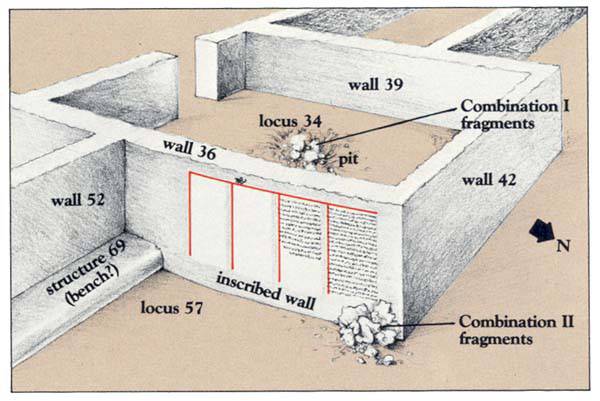

Надпись Валаама в святилище Тель Дейр Алла |

Как и повествование книги Чисел в 22-24 главах, надписи описывают Валаама в качестве прозорливца и называют его «боговидцем». Валаам, сын Веоров, предстает свидетелем собрания богов, которые пытаются упросить либо бога солнца Шамаш, либо богиню преисподней Шагар (чтение текста не вполне ясно) навсегда покрыть небеса облаками, дабы наступила темнота и прекратилась греховная жизнь людей на земле. [4] Что происходит после этого — не вполне понятно; видимо, с помощью магии Валааму удалось предотвратить катастрофу. [1]

В сохранившихся строках не описаны события, зафиксированные в Библии, и ни разу не встречается имя «Господь» (Ягве). Однако имеется ряд сходных фраз при описании Валаама («и пришел Бог к Валааму ночью», Числ 22:20; «и встал Валаам поутру», Числ 22:13, 21). [4] Вот этот текст в реконструкции Андрэ Лемэра (Andre Lemaire): [1]

|

|

Значение находки трудно переоценить. Книга Чисел повествует о противостоянии еврейского народа и моавитского царя Валака, испуганного вторжением израильтян в Ханаан и пригласившего для противодействия им месопотамского волхва и прорицателя Валаама в надежде победить евреев не вооруженным путем, а духовным оружием — магией и колдовством. Однако хитроумный план Валака не удался — в момент магических волхвований Валаам, неожиданно для себя, встретившись с неведомым ему до того момента истинным Богом, вместо проклятия посылает народу Израилеву благословения.

|

Расположение надписей в святилище Тель Дейр Алла |

Особенно замечательным является его четвертое благословение, в котором Валаам поэтически предсказывает пришествие могущественного израильского царя, «звезды от Иакова» и «жезла от Израиля» (Числ. 24:17). Это пророчество о Мессии имело огромное значение для последующей жизни Израильского народа. Некоторые скептические комментаторы Священного Писания подвергали сомнению историчность личности Валаама. Надпись из Тель Дейр Алла не только отвергает этот скептицизм, но и демонстрирует, что в связи с известностью и популярностью месопотамского волхва у язычников Палестины, израильтяне, вероятно, узнали о пророчествах Валаама опосредованно, из уст язычников, которые были свидетелями валаамовых пророчеств. Этим и можно объяснить некоторое литературное сходство надписи из Тель Дейр Алла и библейского текста.

Литература

- Lemaire A. Fragments from the Book of Balaam Found at Deir ‘Alla // Biblical Archaeology Review. 1985. 11:05, Sep/Oct.

- Hoftijzer J., Kooij G., van der. Aramaic texts from Deir ‘Alla. Leiden, 1976.

- Franken H.J. Deir ‘Alla, Tell // The Anchor Bible Dictionary. CD ROM Edition. Logos Bible Software. 2.1.

- Hackett J.A. Deir ‘Alla, Tell. Texts // The Anchor Bible Dictionary. CD ROM Edition.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|